颜世安 李探探 | 论早期儒学的精神气象——《论语》“樊迟请学稼”章新解

摘 要:“樊迟请学稼”的本意究竟为何,是一个涉及众多弟子共同思想倾向的话题,没有直接的文献答案,只能从关联性文献中寻求解答。“倦于学”是最有可能的答案,此一答案关联孔子弟子的信仰、激情与倦怠,二者之间的“心战”,使我们瞥见早期儒生的一种精神气象。“樊迟请学稼”背后有“倦于学”的问题。“倦于学”的意义并不止于这件事本身,还涉及事情的另一面,就是孔门弟子对于“学”有非同寻常的热情,有时甚至是近乎宗教感的激情。部分弟子“倦”的情绪要在这个背景下理解,孔子说“未闻好学”,对弟子有近乎严苛的要求,也要在这个背景下理解。孔门之“学”就是学文,由学文而至于道,落实于日常实践。许多弟子对于“学”表现出非凡的毅力和决心,他们意识到把古典文化内心化、落实于日常实践是一个长期的过程,真正漫长而艰难的不是外部的事,而是内在的学。儒学不是宗教,而是人文的古典学,孔子师生是旧贵族衰亡中出现的新派人物,他们以文化品质(仁)为德性的根本和政治的灵魂。这种新价值观激发起新派年轻人内心的热情。新价值引发的激情,是后来儒学成长为文化大树的密码。然而“学”毕竟漫长而艰难,虽然许多弟子怀抱圣徒一样的感情,但也有部分弟子在不见事功的努力中产生倦怠。樊迟“请学稼”可能就因“倦于学”。孔子寄希望于愿“学”之人承担责任,改变社会,“人能弘道,非道弘人”。“人能弘道”的根本在“学”,如果有志于“学”的人不能努力,以“请学稼”为托词或以“力不足”为理由,想要退回日常生活,那么“弘道”的努力从根源上就失败了。孔子对樊迟等弟子的批评近于严苛,原因在于此。从孔子及门弟子到战国儒生群体,有一种特别的精神气质,他们秉持不计事功的坚守和默然无声的“学”,儒学后来能够成为中国社会主流文化,这种精神力量是重要原因。

关键词:人文古典学; 早期儒学; 理想主义精神;人能弘道

作者单位:南京大学历史学院(江苏省南京市,210093)

《论语·子路》有一章,“樊迟请学稼”,孔子回答“吾不如老农”,樊迟离去后,孔子感叹:“小人哉,樊须也!上好礼,则民莫敢不敬……焉用稼?”此章历来引人注意,注释中有不同说法,也有一些论文专门讨论。以单独一章而为学界持续关注,即使在《论语》中也不多见。此章有两个引出争议的问题,一是樊迟为何向孔子请教学农学圃,一是孔子为何批评樊迟是小人。主要问题是第一个,樊迟何以会想到“学稼”,他的意图是什么?孔子的批评是与樊迟的意图有关的。

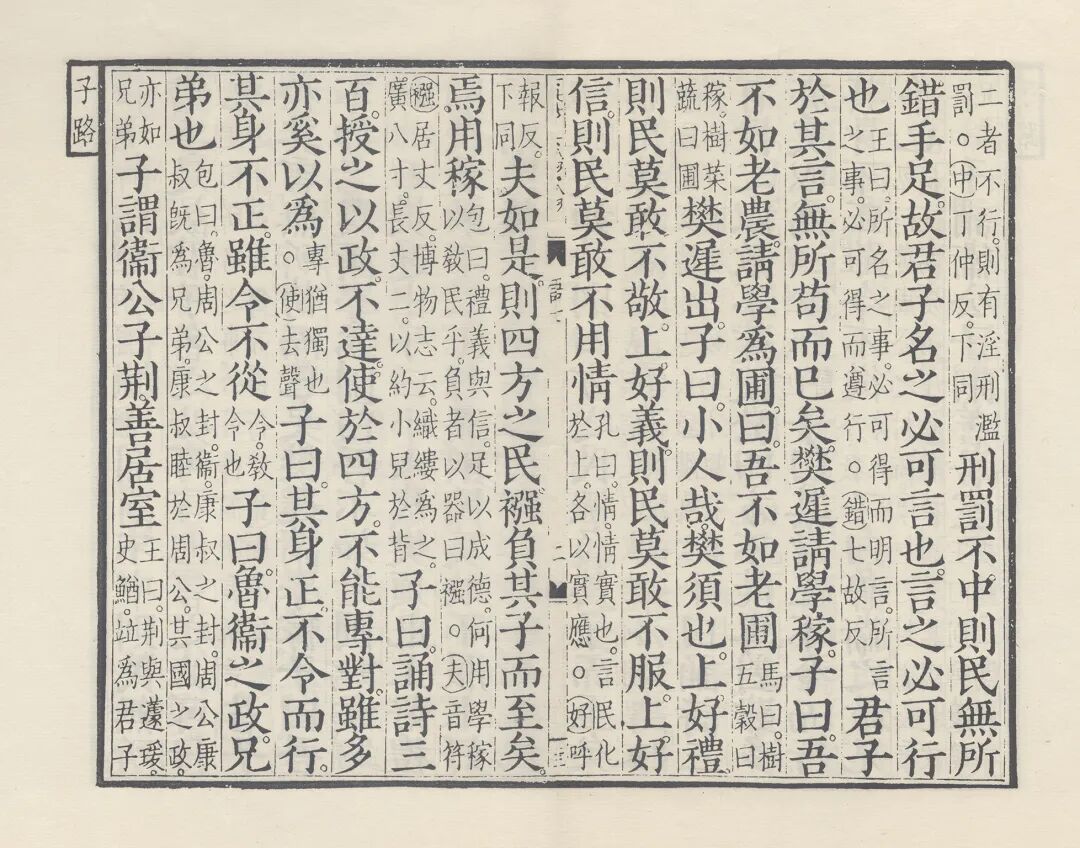

《论语集解》 元岳氏荆溪家塾刻本

中国国家图书馆藏

一

樊迟学稼的“意图”,在这一章看不出来,但可以从相关的文献中寻求解释。民国时期,就有学者以相关文献对樊迟学稼的意图作出推测,程树德的《论语集释》“樊迟请学稼”章引述各家之说,其中有一种解释,说周王族的先祖后稷教民稼穑,“思以稼穑治民”。程本人赞同此说,认为《汉书·艺文志》所载农家之书,自古代传下,孔子时还能看到,樊迟请学稼,“即欲习其书”,认为樊迟是受农家影响,要尝试农耕为本的政治学。钱穆的《论语新编》有相近的说法,认为樊迟学稼与古代农家学派(如《孟子》中提到的许行)有关,但樊迟学稼在前,农家学派在后,战国初年的李悝出自儒门,在魏国推行“尽地力之教”就是儒家重视农耕思想一脉,樊迟学稼是开李悝和许行之先河。

程树德和钱穆的解释,都认为樊迟请学稼是要探索农耕政治学,这一解释能够援引关联文献,在各种解释中影响较大。可认真思考这一问题,由古代农家学说解释樊迟学稼,难以站住脚。程树德说《汉书·艺文志》中所记农家各书,在孔子时代还有留存,是樊迟请学稼的学理来源,这一说法其实是很有疑问的。使用汉字写作在西周时基本上还是西周王畿上层小圈子的事,内容只是祭祀与政事;春秋时代汉字扩展到东方诸国,最早的贵族知识阶级形成,文字书写内容扩大,涉及史事、政事、各国聘问交往,但也没有出现民间学术思想。民间学术起于孔子师生集团,此前不会有《汉书·艺文志》所记的那些农家著述。包括农家学派在内的百家学说,都是在战国时兴起的,“樊迟请学稼”不大可能有一种农家学说作为思想先导。当然,古代王者重视农耕的文献是有的,如《周颂·噫嘻》《大雅·生民》等,但那是王者的职责,与民间人物无关。《论语·宪问》记载南宫适问孔子:“羿善射,奡荡舟,俱不得其死然;禹、稷躬稼而有天下。”这就是讲王者耕稼的传说。春秋时代,一般贵族如果亲为躬耕,那就是从政事中败落,或有意逃避,不会有农家式人物如许行之类。钱穆的解释在文献上比较谨慎,没有把农家说成樊迟学稼的思想渊源,而是反过来把樊迟学稼解释成许行一干人的前驱。这也不是没有可能的,但这个解释文献依据薄弱,没有多少说服力。

樊迟的意图在于学习农耕政治,支持文献很弱,但也不是全无可能。《论语》所记孔子对樊迟请学稼的回答,“上好礼,则民莫敢不敬,上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼”,似乎暗示樊迟询问耕稼与政治有关。可是这里有一个疑点,如果樊迟意在由耕稼而政治,孔子为何要说“小人”?不论是阶层意义上的“小人”还是道德意义上的“小人”,用来指一个探索政治学方法的学生,显然都不合适。所以孔子的批评如何理解,还要存疑。战国文献中有一条与“樊迟请学稼”可能相关的线索,一直未被注意。《荀子·大略》中记载:

子贡问于孔子曰:“赐倦于学矣,愿息事君。”孔子曰:“《诗》云:‘温恭朝夕,执事有恪。’事君难,事君焉可息哉!”

“然则赐愿息事亲。”孔子曰:“《诗》云:‘孝子不匮,永锡尔类。’事亲难,事亲焉可息哉!”

……

“然则赐愿息耕。”孔子曰:“《诗》云:‘昼尔于茅,宵尔索绹,亟其乘屋,其始播百谷。’耕难,耕焉可息哉!”

“然则赐无息者乎?”孔子曰:“望其圹,皋如也,巅如也,鬲如也,此则知所息矣。”子贡曰:“大哉,死乎!君子息焉,小人休焉。”

子贡说“倦于学”,希望转向具体事务,从政不行,就和家人朋友过平常生活,或耕稼度日。孔子一一批评,皆引《诗》句表明每一件事都有德行要求,也就是不能脱离“学”,至死方可“息”。这段对话最后子贡说“愿息耕”,这一说法与“樊迟请学稼”很可能有关。《荀子·大略》是杂录性质,不一定由荀子本人所写,可能是战国儒者编造,口耳相传,由荀子或门生著于竹帛。如果是荀子或门生创作,性质也差不多,都属于战国儒者的编造。这段对话铺陈夸张,有战国纵横家气息,不大可能是子贡真实问话的记录。当然,如果是真实记录,那么子贡与樊迟同为孔子弟子,他说“倦于学”而要“息耕”,对于理解樊迟请学稼的意图更有参考价值。然而这可能性不大,在文献上应当谨慎一些,子贡“倦于学”一章还是理解为由战国儒生编造。

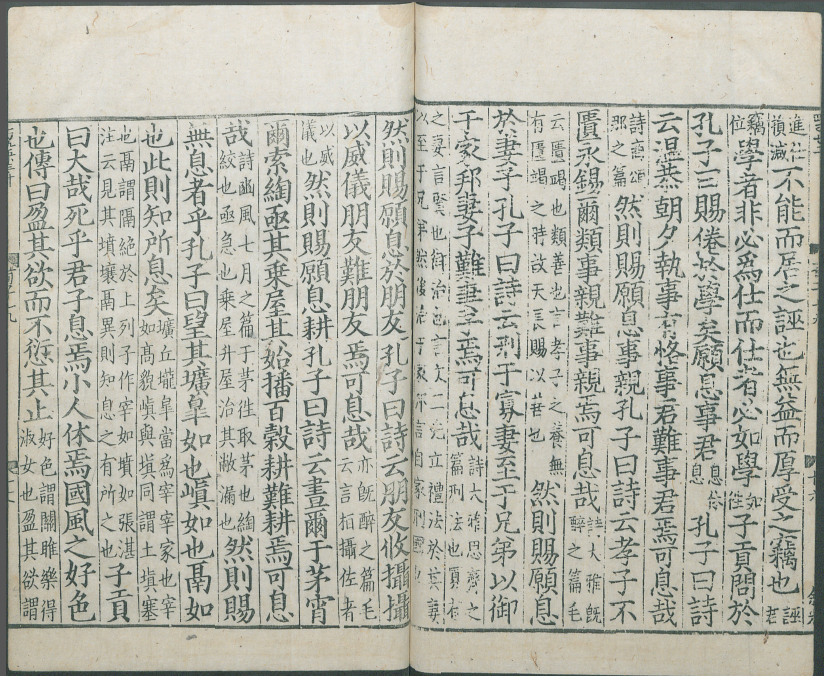

《荀子》南宋淳熙八年钱佃江西漕司刊本

俄罗斯国立图书馆藏

《大略》所录“倦于学”章,虽然不出自子贡本人,但这位编作的儒生一定知道“樊迟请学稼”。战国时代的儒者群体中,《论语》所录孔子与弟子的对话是人人熟读的篇籍,那时儒者圈共同遵奉的典籍并不多,大概除了《诗》《书》《士礼》,其他的经典包括《诗》《书》的传都在编撰过程中,尚未取得经典地位,孔子与弟子的对话是孔子语的记录,当然十分重要,一定是儒门弟子的必读文献。此外,“学稼”是一件特别的事,在孔门弟子学习古典“礼乐射御书数”的氛围中,“学稼”的要求让人印象深刻,编造“倦于学”故事的儒生,不会不知道。事实上,笔者曾怀疑“倦于学”章就是从《论语》“樊迟请学稼”章扩展而来,在战国儒家文献中,这样以《论语》对话为底本扩展而成的篇章是常能见到的。然而仔细对比,“倦于学”章变化较大,连对话主角都从樊迟变成子贡,所以直接从“请学稼”章扩展而来的可能性似乎不大。不过,编造“倦于学”对话的儒生熟知“请学稼”章是没有疑问的。这位编者以“息耕”为“倦于学”而退向日常生活之一途,说明在他的理解中,或者在他所属儒者圈的理解中,“樊迟请学稼”就是因“倦”而求“息”。这是距离樊迟时代最近,身份也最接近的人对“请学稼”含义的理解,其间的文献相关性是最可注意的。

“倦于学”可能是战国儒生对“樊迟请学稼”的理解,我们不能确定这就是樊迟的本意。然而“倦于学”这个说法很重要,可以与《论语》的许多有关记载联系起来,“樊迟请学稼”的意图为何,也许不是单独一章的问题,而是一个涉及众多弟子共同思想倾向的话题。

二

《论语》中许多章与“倦于学”有关,孔子弟子常会涉入“倦于学”的问题,以往的《论语》研究和解读对此甚少在意。我们把相关的对话展开,就会发现值得留意的思想线索。

《荀子·大略》的“倦于学”章,子贡首先说到“愿息事君”,这在《论语》中即有来历,《雍也》篇:

冉求曰:“非不说子之道,力不足也。”

子曰:“力不足者,中道而废。今女画。”

冉有“力不足”是因为“道”太难,就相当于说“倦于学”。《大略》篇记子贡“倦于学”就是因为“道”太难,此意不仅从该章原文中可以读出,而且有文献旁证。《孔子家语》也记录这一章,就有“困于道”三字。《孔子家语》编纂于东汉末,“困于道”三字,当出自汉儒之手,但确实道出“倦于学”本有的意思。冉求说“力不足”,当然也是希望“息”,他没有说“息”于何地,但在《论语》其他章中可寻到线索。《先进》篇“子路、曾皙、冉有、公西华侍坐”章,孔子要求几位弟子谈政治抱负,冉有说:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”冉有是孔门弟子中最有行政才能的,他自信三年可以“足民”,但自承达不到“礼乐”。政治上的“礼乐”就是“道”,冉有是有行政抱负的,加上得季氏赏识,已获重要官职,他“力不足”于道,应该不会求“息”于事亲耕稼之类,而是转手“足民”一类的行政工作,这就是“息事君”的意思了。从通常意义说,从政绝不轻松,“事君”未必可说是“息”,但是从“学”以至“道”的要求看,行政性的“事君”就真的是“息”了。战国儒生编造子贡“倦于学”章,说“息事君”,是否有文献来源不得而知,如果有的话,冉有“力不足”说是最有可能的来源。子路也有近似的说法,他没有冉有说得直白,但也可能是“息事君”说的一个来源。《先进》篇:“子路使子羔为费宰。子曰:‘贼夫人之子。’子路曰:‘有民人焉,有社稷焉,何必读书,然后为学?’子曰:‘是故恶夫佞者。’”子路支持子羔从政,从孔子的话看,是觉得子羔还需要“学”,从政太早反而不利。子路反对说“何必读书,然后为学”,意思是在政事实践中也可以学。此话被孔子斥为“佞”,则子路之说可能是掩饰,暗含弃学而单纯行政的想法,也就是“倦于学”而“息事君”。

冉有“力不足”、子路“何必读书”都与“学”之难有关,樊迟“请学稼”没有说原因,但战国文献记子贡因“倦于学”而要“息于耕”,参照理解,樊迟之说应也与“学”之难有关。战国儒生编造子贡“倦于学”的对话,来源应该就是早期儒门弟子关于“学”之难的种种传闻。从表面看,《论语》中弟子公开表达“学”之难的很少,可是换一个角度,从孔子对弟子在“学”的问题常有不满,可以推想弟子面临“学”之难的压力。《雍也》篇:“哀公问:‘弟子孰为好学?’孔子对曰:‘有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣!今也则亡,未闻好学者也。’”此章所言“好学”,不是知识技能,而是德性实践,这一点以往学者在讨论此章时已经关注,这里我们注意另一点。孔子说颜回以后,弟子一个好学的也没有,这是相当严厉的说法,可以想象对众弟子有不小压力。颜回去世早,及门弟子基本都在,孔子何以说出这样严重的话,也许有什么具体原因,但话说到那样重,应该是有平时累积的失望。“学”之难不免让一些弟子退缩,他们大概很少会像冉有那样公开表达“力不足”,但在语言行为上有意无意倦怠,却是在所难免。《公冶长》篇记“宰予昼寝”,可能也是因为“学”的倦怠,否则白天睡觉而已,孔子何至于如此生气,要说出“朽木不可雕”的话。当然宰予这件事原因不详,只是推测,但孔子对弟子努力不够的失望和感叹,却是一而再,再而三:

子曰:“我未见好仁者,恶不仁者……我未见力不足者。盖有之矣,我未之见也。”(《里仁》)

子曰:“回也,其心三月不违仁,其余则日月至焉而已矣。”(《雍也》)

子曰:“苗而不秀者有矣夫!秀而不实者有矣夫!”(《子罕》)

子曰:“吾未见好德如好色者也。”(《子罕》)

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。”(《子罕》)

子曰:“语之而不惰者,其回也与!”(《子罕》)

子曰:“三年学,不至于谷,不易得也。”(《泰伯》)

这些失望和感叹应该都与弟子平时行事言语有关,正因为此,我们相信《大略》篇子贡说“倦于学”是从早期孔门弟子故事传闻中推衍而来,即使不是直接来自“樊迟请学稼”,也是来自这一类的传闻记录。孔子弟子中只有冉有说“力不足”和子路说“何必读书”,算是明白表达“倦于学”的意思,其他的都在间接或无意之间,“樊迟请学稼”和“宰予昼寝”可能都是。更多的表现,则是“苗而不秀”“秀而不实”“未成一篑”,以及语之而惰、其心违仁一类行为。孔子说颜回以后“未闻好学”,实是有很深的感叹。

“樊迟请学稼”背后有“倦于学”的问题,对于“倦于学”和“学”之难,学界的研究一向不怎么关注,也许觉得是一个可以忽略不计的问题。孔子尽管感慨颜回以后“未闻好学”,可是儒学毕竟在孔子去世后蓬勃发展起来,“倦于学”不过是微弱杂音,何必计较?然而“倦于学”的意义并不止于这件事本身,还涉及事情的另一面,就是孔门弟子对于“学”,其实是有非同寻常的热情的,有时甚至是近乎宗教感的激情。部分弟子“倦”的情绪要在这个背景下理解,孔子说“未闻好学”,对弟子有近乎严苛的要求,也要在这个背景下理解。“倦于学”和“学”的激情之间的关联,是理解早期儒生精神气质的一个入手处。

三

孔门之“学”就是学文,由学文而至于道,落实于日常实践。这种学是人文主义品质的,却有一奇异之处,不论孔子本人还是弟子,对于“学”都有一种近乎宗教感的热忱。对于孔子人们讨论很多,这里只说弟子。许多弟子对于“学”表现出非凡的毅力和决心,他们意识到把古典文化内心化,落实于日常实践是一个长期的过程,需要一点一滴的努力:

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“诗云:‘如切如磋,如琢如磨。’其斯之谓与?”(《学而》)

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》)

这些都是《论语》中的普通对答,但一可以看出“学”之难,古典规范落实于内心,是要一点一点前进;二可以看出弟子的认真和热情,这是一种近乎宗教徒的感情,为了点滴的前进,博学笃志,切问近思。这不禁让人思考,儒学作为一种从贵族古典学转化而来的人文学,何以会有如此力量,使人对“学”以成德产生这样的激情?曾子有一段话最能表达这种圣徒般的感情:

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

“任重道远”“死而后已”都成为后世的成语,但对其原初意义人们已经隔膜。后世人说这些成语,大体落在事业上,如诸葛亮《后出师表》说担当北伐重任要“死而后已”,这样的用法大家比较熟悉。可是曾子说的却是成就德性“任重道远”“死而后已”。真正漫长而艰难的,不是外部的事,而是内在的学。儒学并不是宗教,而是人文的古典学,古老的贵族文化何以引发那样的内在激情,正是我们现在需要探究的一种“思想史”。大体而言,古代的老贵族是热衷祭祀和战斗的,古典德性都围绕着虔诚与勇武,孔子师生是旧贵族衰亡中出现的新派人物,他们以文化品质(仁)为德性的根本和政治的灵魂,这种新价值观如何出现,怎样理解,学界已有不少讨论,可是过去较忽略的一点是,孔子师生的新价值在那个旧贵族衰败的时代,如同清晨的阳光照亮人心,激发起新派年轻人内心的热情。新价值引发的激情,是后来儒学成长为文化大树的密码。不注意这一点,以现代生活的隔膜来研究《论语》中的“学”,就会以为问题只在目标、内涵、方法,“学”的内在动力似乎理所当然。

孔子及门弟子的激情延续到战国儒生,许倬云先生曾说,看《史记·儒林列传》,对早期传承儒学典籍的人会不由产生敬意。他的意思是,在“五经”创生制作的年代,儒家不是官学,传经者大都生活在民间,没有官位爵禄,他们治学有一种理想主义精神,令人起敬。然而这一说法也让我们想到,《史记·儒林列传》里的人还录了名,那时在孤寂贫困中坚持学术的儒生,肯定远多于能留下姓名的人,这些人岂不更配得上后人的敬意?更进一步,早期儒生群体中参与制作典籍的人肯定又是少数,更多人连学术事业也没有,就是在社会底层和边缘砥砺德性,坚守儒家意义的“学”。《中庸》第二至十五章阐述“中庸”之德,就说到这种特别的坚守。“中庸”就是日常言行合乎中道,没有政治事业,也没有学术事业,可是在这一派儒者看来,庸言庸行的努力却比一切事功都重要:

天下国家可均也,爵禄可辞也,白刃可蹈也,中庸不可能也。

……

君子遵道而行,半涂而废,吾弗能已矣。君子依乎中庸,遁世不见知而不悔……

许多早期儒家典籍记录过战国儒生群体这种不计事功的坚守,默然无声的“学”,《大戴礼记·曾子立事》:

君子爱日以学,及时以行,难者弗辟,易者弗从,唯义所在,日旦就业,夕而自省思,以殁其身,亦可谓守业矣。

……

君子博学而孱守之,微言而笃行之……行无求数有名,事无求数有成,身言之,后人扬之,身行之,后人秉之……

与《中庸》所记一样,看不到有形的事业功业,连编纂典籍的学术事业也没有,却有终身坚守、守先待后的激情。《史记·游侠列传》说孔子弟子季次、原宪及其徒众,“读书怀独行君子之德,义不苟合当世,当世亦笑之。故季次、原宪终身空室蓬户,褐衣疏食不厌。死而已四百余年,而弟子志之不倦”。这样在贫困中坚持“学”,传承几百年的学派,就是早期儒生群体的一个缩影。读《史记·儒林列传》引起的敬意,与学术相关,但更应关注的,是早期儒生在贫寂中的坚守。儒学后来成为中国社会的主流文化,有种种原因,早期儒生群体近乎圣徒的激情和坚守也许是最重要的。只有学问和道理,没有踏实的努力和实践,学问道理怎能成长为引导社会的文化之树?从《论语》的对话看,这种圣徒般的激情、日复一日的坚韧努力,正是由孔子第一代弟子启动的。

在这样的背景下,看樊迟“请学稼”以及若干弟子有时的“倦于学”,就有理解的参照。孔子的弟子群体是认真和热情的,他们接受孔子解释的贵族古典学,决心以德性立身,参与政事,改变社会。这个从贵族古典转换来的“学”激起了传统贵族走向末路时代一批新派年轻人的激情。然而“学”毕竟是漫长而艰难的,日复一日的努力,没有事业功业,往往以“学”终身。虽然许多弟子怀抱圣徒一样的感情,“任重道远”“死而后已”“遁世不见知而不悔”(《礼记·中庸》),“行无求数有名,事无求数有成”(《大戴礼·曾子立事)》,可是也有部分弟子在这样不见事功的努力中发生倦怠,不是人之常情吗?《史记·礼书》记一段子夏的话:“出见纷华盛丽而说,入闻夫子之道而乐,二者心战,未能自决。”这段话应该也非子夏原话,是后人编造,但道出了儒生“心战”的性质。儒学不是宗教,如果不愿努力,并没有背叛神圣启示的罪感,只不过是退向日常生活,“出见纷华盛丽而悦”,或如《荀子·大略》所记子贡说的“息事君”“息事亲”“息耕”。在长期的“任重道远”“死而后已”的努力中,有人因“力不足”,或因不见事业功业,或其他原因,希望退回到这样日常的生活,这就是《论语》所记弟子种种“倦于学”的原因。

至圣先贤半身像册(樊须)

台北故宫博物院藏

回到开头的问题,孔子为何说樊迟“请学稼”是小人。“请学稼”的意思不过是“息于耕”,退到日常生活,并无道德的恶,何以就是小人?把这个问题扩大,冉有“力不足”为何也不行,孔子回答“力不足者中道而废,今汝画”,真正力气不足是累倒在路上,你现在画地自限。那么,感觉累也不能要求休息吗?宰予不过白天睡觉,怎么就成“朽木不可雕”?再联系到战国儒生编造的孔门对话,子贡“倦于学”,希望“息事君”或“息事亲”“息耕”,孔子为何一一否定?这位假托的孔子把“事君”“事亲”“耕”一类事务归为“学”的不同方式,由此否定回到日常生活的意向,这个编造确实反映了《论语》中所见的孔子观念。那么,孔子是排斥普通人的日常生活吗?这是一个极易引起误解的问题。事实上孔子并不贬斥普通人的生活,但是他担忧弟子“倦于学”。问题就在于,孔子寄希望于愿“学”之人承担责任,改变社会,“人能弘道,非道弘人”(《论语·卫灵公》)。如果有志于“道”的人不能努力于“学”,以“力不足”为理由,或以“请学稼”为托词,想要退回日常生活,那么“弘道”的努力从根源上就失败了。

张灏先生曾提出孔子思想有一种“幽暗意识”,后来成为儒学中一个长期延续的传统。对这个说法学界未曾认真在意,学界比较注意“幽暗意识”与民主政治的关系(这是张灏论文的中心议题),却很少注意儒学传统尤其是孔子思想中“幽暗意识”的存在和意义。张灏所说的是一个重要的观察,我们借以说明孔子为何严厉批评樊迟、冉有等弟子,以及似乎不近人情地说颜回死后弟子“未闻好学”。张灏指出,孔子的“幽暗意识”是由西周思想的“忧患意识”转来,忧患意识是对外部危险的担忧,幽暗意识则把这种担忧内转,认为“内在人格的昏暗”才是政治和社会失败的根源。幽暗意识不是一般意义地担忧人性黑暗,而是担忧德性成长的人性阻力。担忧人格“昏暗”不是针对民众日常生活,而是针对愿意“学”的人。《论语》和后来的儒家文献都不排斥普通人的生活,但是“人能弘道”根本在“学”,有志于“学”的人不能老想退到日常生活。从《论语》的一些对话看,孔子对弟子的要求似乎过于严厉,背后其实正有一种“幽暗意识”意义上的担忧。由孔子弟子开始的早期儒生群体是认真和热情的,孔子也是寄予厚望的,但他仍然担忧弟子内心的“昏暗”。樊迟“请学稼”被批评为“小人”,原因不在耕稼,而在樊迟可能“倦于学”。如果有志于古典之道的年轻人轻易“倦于学”,表现为“苗而不秀”“秀而不实”“未成一篑”,则“人能弘道”的理想便无法确立根基。孔子思想以及后来儒学的灵魂,就是以“学”培养君子,承担社会责任,如果没有以“学”为本的人,一切伦常纲纪都无用。“樊迟请学稼”的本意究竟为何,没有直接的文献答案,只能从关联性文献中寻求解答。“倦于学”是最有可能的答案,此一答案关联孔子弟子的信仰、激情与倦怠,二者之间的“心战”,使我们瞥见早期儒生的一种精神气象。