田沁鑫“艺见”:用科技魔法复活传统文化DNA

乙巳蛇年,代表着生命力的增长和能量的积聚,也寓意着生机与希望。“春节之初,从‘Deepseek’爆火,到春晚舞台上的人形机器人,AI领域出现了可喜的变化。”近日在第十二届中国网络视听大会“AIGC与大模型产业应用论坛”上,第十四届全国政协常委、中国国家话剧院院长田沁鑫与其他与会专家共同讨论AIGC技术如何赋能舞台艺术。

第十四届全国政协常委、中国国家话剧院院长田沁鑫在第十二届中国网络视听大会AIGC与大模型产业应用论坛发言。图片来源:大会组委会提供

人随春好,春与人宜。在中国国家话剧院的舞台上戏剧与科技碰撞,传统与未来融合。《受到召唤·敦煌》用“CNT现场”线上展播的形式将敦煌莫高窟第96窟中高达35.5米的“北大像”和精美的《萨埵太子舍身饲虎图》“召唤”在全球观众眼前。解决了传统戏剧因场域的限制,相较其他艺术形式不易广泛传播的问题,让文化在科技赋能下如春雨般“润物细无声”地滋养中华大地。

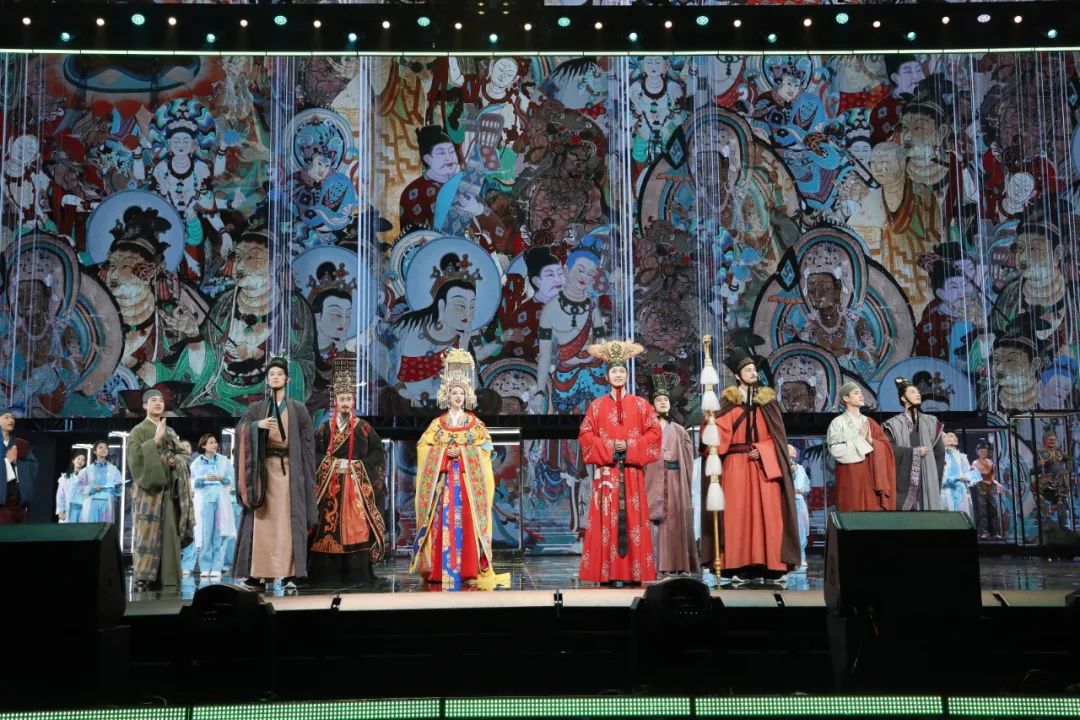

《受到召唤·敦煌》剧照/演出现场

田沁鑫表示,中国国家话剧院在数字文艺领域进行了多维度但切实可行的实践。科技改变了观剧方式,国话通过文化和旅游部提出的“线下线上融合、演出演播并举”的双演融合方式,开启了“第二现场”新业态的尝试,这也是对“国家文化数字化”战略的落实。当精品剧目在北京首演,全国戏剧场的观众都可以看到当晚演出的首播,做到“同时共在,千里共赏”。

原创话剧《苏堤春晓》通过开启“六城联动第二现场”,拓宽了观众覆盖面,尝试付费点播探索可持续的商业模式;音乐话剧《受到召唤·敦煌》则是拓展了城市覆盖面,通过“九城联动”进一步完善“第二现场”播出技术。全剧融合最新的数字技术,采用60米高色阶大屏,运用“AI+3D+即时影像+二维动画融合”技术,打破传统观演模式和舞台空间,在北京、上海两地体育馆演出。该剧现场搭载13台高清电影机和全套制播系统,通过“即时拍摄、瞬时剪辑、实时投屏”,打造低延时、高清质感的大屏画面;同时首次尝试多媒体AI技术,以计算机算力生成多维沉浸视觉体验;创新电影团队实景拍摄与二维动画相结合的形式,通过3D生成制作,带领观众通过多维视觉空间组合,开启从1935年塞纳河畔与2035年百年跨越的一场守护敦煌的沉浸式观演空间。“《苏堤春晓》打造的‘第二现场’和《受到召唤·敦煌》中运用的‘AI+3D+二维动画+即时拍摄’技术,无不让观众深刻感受到‘科学+艺术’带来的获得感和幸福感。”田沁鑫说。

《苏堤春晓》剧照

在田沁鑫的带领下,中国国家话剧院数字文艺将向“全场景交互”发展,实现艺术与科技的共生,增强沉浸式体验感,呈现“艺术+科技+消费”的新局面。

让人们更加惊奇的是,在这场“用科技魔法复活传统文化DNA”的艺术实践中,AI早已不是“工具人”,更像是艺术创作的“编外主演”。观众们突然发现:那些躺在历史课本里的文化符号,原来可以比科幻小说更“炫酷”。

科技不再是未来,艺术也不再是过去。这场艺术革命似乎打破了“阳春白雪”的边界。当观众为AI复原的“华戎所交一都会”敦煌而震撼时,田沁鑫则表示:“AIGC技术在视听方面的优秀呈现让我进一步思考人机协同的关系。”

目前,AI技术在艺术创作中有着极大的应用潜力,能够搜集、分析现有资料,为创作者提供参考和灵感。谈及文艺工作者该如何更好地使用AI等智能工具,田沁鑫表示:“作为人类,要永远相信自己的智慧,是人类伟大的思想家引领世界进步,人类和AI技术只有相敬如宾地工作,让AI辅助人类创作,才能产生真正的、具有原创性和创造力的文化精品。”在文艺创作方面只有把控好人机协同,方能做到优势互补。

当人们站在AI技术爆发的奇点上,这场文化产业的“基因重组”才刚刚拉开序幕。当算法开始理解东方美学,当数据流滋养传统文脉,我们或许正在见证人类文明史上最浪漫的碰撞——这不是取代,而是AI技术赋能舞台艺术2.0时代的华丽开场。