李宝山︱“六艺”之道何以炳然常存——刘梦溪论“六经”恒常之理的思考

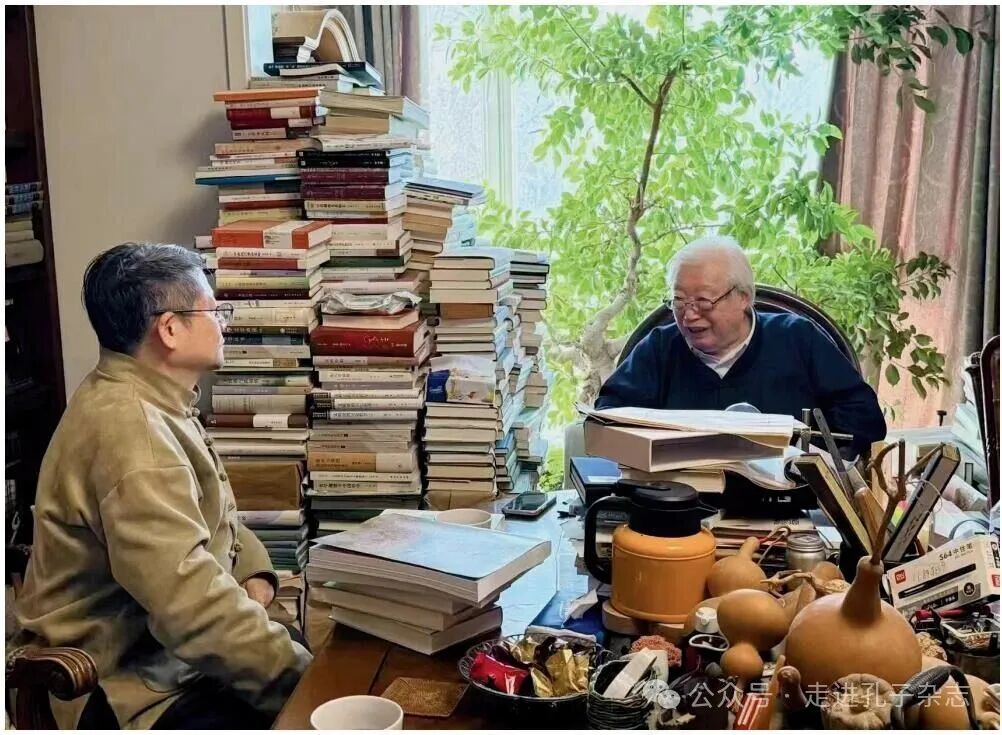

2025年3月25日,中国人民大学国学院梁涛教授与中国艺术研究院终身研究员刘梦溪先生进行了一场访谈对话,地点在先生寓所。笔者从游于刘先生门下,得向阳花木之便,全程旁听,如沐春风。刘先生谈兴很浓,从马一浮的学问特色,到国学的定义,再到六经的价值论理、中国人的信仰重建,顺带论及孔子、朱子、熊十力和某些现当代学人,主题壮阔,胜义纷纭。访谈对话内容已见刊于4月16日《中华读书报》,此处不必多做复述。笔者只是谨记曾子“传不习乎”的箴言,通过温习这次访谈内容而加深体会,并就几个问题略表千虑一得之见。

梁涛教授访谈刘梦溪先生

一、学问的关怀与国学的定义

刘梦溪先生说他的研究注重关怀:“做中国学问的学者,没有关怀,学问的味道就减少了,所谓淡乎寡味。所谓关怀,小而言之,这个问题本身的现实意涵;大而言之,家国天下也是我的关怀。”先生的研究有三个领域,即思想文化史、近现代学术与人物和明清文化思潮;又有四个点,即经学和“六经”义理研究、王国维研究、陈寅恪研究和马一浮研究。先生曾自述曰:“盖平生为学,大都是与古人打交道,即本书所写,也多是古人的故事。”(刘梦溪:《我思古人》“题记”)但读先生文章,有时候能明显感受到其旨向还是在当下的。毋须远引,刘先生《〈诗经〉是尚古社会的壮丽史诗》一文见刊于2023年10月25日《中华读书报》,次年又收入《东塾近思录》一书,主要阐述《诗经》的几个重大问题,其中一些段落想必能够引发读者的感慨。比如谈到《周颂》产生时代问题,刘先生援引《周颂谱》和孔颖达疏后阐发道:“这个解释很有意思,意谓周文王和周武王时期,虽有盛业丰年,但由于征伐没有停止,所带来的生灵涂炭是难以想象的。”其后又引《周书·武成》对牧野之战的描述,并指出:“其杀戮之惨状,由‘血流漂杵’一语可见一斑。此刻,显然不应是颂声大作的时候。只有到了‘干戈既息’的‘太平德洽’之时,颂诗产生的时代环境方呈现出来。”(参见刘梦溪:《东塾近思录》)其实这个说法既传统又明确,本无须辞费,先生专门拈出,予以表彰,觉得“很有意思”,这“意思”里面是否包含着某种家国天下方面的现实关怀呢?《昊天有成命》一诗“是为郊祀天地之大礼”,先生引了郑笺,并将阐释重点落在“宽仁安静之政”几个字上:“郑康成以‘宽仁安静’四字,为施政良方,盖宽仁可以防止苛政,安静可以避免自我酿乱。以今语解之,也就是不折腾也。”(参见刘梦溪:《东塾近思录》)从郊祀天地之大礼,到宽仁安静之政,再到安静不折腾,视点逐渐聚焦。而前面讲《大雅》时,先生也拈出《民劳》一诗予以重点阐发:“此诗是召穆公所作,呼吁当政者不要太折腾……”(参见刘梦溪:《东塾近思录》)这种视点的聚焦和重点的选择,是否有现实关怀方面的苦心孤诣,知觉敏锐者自能解会,说破反倒有失诗教温柔敦厚之旨了。

当然,上面两例只是笔者猜“笨谜”般的索隐,不贤识小而已。其大者,先生在访谈中有过一些阐述,比如关于国学定义和“六经”义理的问题,实际涉及他对国民教育和信仰重建的关怀。先生写了大量文章阐发这些问题,《马一浮与国学》《国学与经学》这样的体系化专著当然可以参考,《中国文化的张力》《我思古人》《东塾近思录》这样的随笔性文集里也有相关内容,与梁教授的访谈对话稿里又有进一步的呈现,笔者的复述不会更精彩,就不赘述了。笔者读先生这些文章,亦十分佩服其辨章考镜功夫之深细、逻辑之严密;这次听了先生讲述,又产生一些新的体会。比如就逻辑而言,先生总能发掘出一些常见论点背后潜藏的问题。对于“国学是中国的固有学术”这样一个基本形成共识的命题,先生就问道:“研究中国固有学术这一整套学问,谁来研究?”答案很显然,只能由专业人士来研究,那么这样的国学就跟教育无关,跟民众无关。有了这个追问,我们就能进一步体会马一浮的高明之处。马一浮将国学定义为“六艺”之学,当然有学理方面的考量,因为“六艺”是中国固有学术的源头和最高形态;但他也有现实关怀方面的考量,即方便施教而对民众产生作用。“六经”义理如“诚信”“爱敬”等都是永恒的价值理念,能跟现代人建立有效联系,应该成为每个人精神血脉的一部分。而且,“六经”固然十分繁难,但有进入其中的方便法门——《论语》。马一浮说《论语》里面有“六艺”,《论语》可以通“六艺”,通过学习《论语》,我们便能从孔子的言传身教、日用常行中亲近“六经”的基本道理,从而起到“蓄德”的作用。这样的“国学”概念,既有严密的学理依据作为支撑,又能很好地对现实民众产生作用。马一浮《论治国学先须辨明四点》所说“此学不是陈旧呆板的物事,是活鱍鱍的”故而“应知妙用无方”(马一浮著,邓新文注:《〈泰和宜山会语〉〈复性书院讲录〉注》),在先生这番追问阐释中得到落实。所以听完这一套关于国学的妙论后,梁教授不无幽默地发挥道:“马一浮这个国学呢,其实还可以理解为国人都要学的一个‘学’。”

刘梦溪著《国学与经学》书影

二、天人合一与“六经”义理的终极性

刘先生从“六经”及《论语》《孟子》《孝经》等经典中抽绎出“诚信”“爱敬”“忠恕”“知耻”“和同”五组概念,认为这些概念是中国文化中具有永恒性、普适性的价值理念,既适用于古代,也适用于今天,不仅适用于中国人,也适用于全世界所有的人,是中国文化贡献给人类的价值论理。(参见刘梦溪:《国学与经学》)梁教授提出这几组概念实际上还局限在伦理领域,而没有触及宇宙本源、人从何处来、要往何处去等终极性问题。先生则回应说:“我使用的是论理,不是伦理——光是伦理不够。伦理是规范家庭秩序的,或者按照《白虎通》的‘六纪’,可以扩大到社会,这是伦理。但六经的价值理念,我讲的诚信等,是永恒的价值理念,它本身带有终极性,那就可以构成信仰了。”

这里便存在一个分歧,即应该如何认定“诚信”“爱敬”等“六经”义理的性质?或者换个说法,为什么先生要强调他讲的是“论理”而不是“伦理”?按照今天的一般看法,“诚信”“爱敬”等讲得更多的确实是人际关系的处理原则,因而也常常被归于“伦理”名下,它们是否具有终极性便要存疑了——因为伦理往往是相对的,是有特定历史背景的。但是,中华文化的一大特质,也是“六经”义理的一大特质,乃“天人合一”,天道、人道是一是二,浑融无间。所以我们看先生对这些论理的阐发,往往也牵涉天道层面的内容。譬如《论和同》一文阐述了“心同理同”“物同理通”,那么“和同”就不仅是人伦那么简单,而涉及对天地造化之理的大判断;《原忠恕》一文阐述了“天地变化草木蕃,不其恕乎”,也将“恕”的学理依据推向天地造化之理;《立诚篇》一文更不用说,《中庸》所谓“诚者,天之道也;诚之者,人之道也”,已经将这种天人合一语境表达明白。先生在阐释横渠四句教“为天地立心”一句时说:“盖天地本无心,有心在人耳。”并引二程的话为证:“一人之心即天地之心。”在阐释“为生民立命”一句时,又引《孟子》的话:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。”(参见刘梦溪:《东塾近思录》)天心即人心,民命即天命,所以汤一介也指出“‘为天地立心’就是‘为生民立命’,不得分割为二”(汤一介:《儒学十讲》)。不过话说回来,天道与人道自《周易》开始就并列融合,但两者并非无重点、无偏向的完全相等,其重点和偏向显然在人道,也就是说“天人合一”命题的“关怀”在“人”。《周易·说卦》云:“是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。”看似天地人并列,落脚点实在“立人之道”;周敦颐《太极图说》从“无极而太极”讲起,最后落脚点还是在“立人极”;朱熹编纂《近思录》,卷一“道体”也大量探讨了仁、中、诚、忠信、恻隐、善恶等概念。天人合一的关怀在人,当然既是“近取诸身,百理皆具”(《近思录》卷一)的方便法门,也展现了“人能弘道,非道弘人”(《论语·卫灵公》)的主体精神。虽然天道是人道的本源,人道却也是天道的显现,没有人道,便无所谓天道。从这个意义上讲,人道就是终极性问题,先生提出的那些“人之为人的、群之为群的、家之为家的、国之为国的一整套精神价值论理”(刘梦溪:《国学与经学》),也就具有终极意义。那么,除了上述直接与天道相关联的“和同”“忠恕”“诚信”外,属于人的性自体的“敬”,属于立身之本的“耻”,也都具有终极性了。这显然超出了现代“伦理”一词的范畴,而只能以更加宏大根本的“论理”一词名之了。

刘先生曾写道:“学者天天言道,道在哪里?说道在吾心,固不误也。但吾心之道,容易得一曲之偏。全体大用之道,或如庄生所说的‘天地之美’和‘万物之理’,可以说悉在六经。六艺之道与吾心合其德,方成得六艺之人。大哉!六艺之为道也。”(刘梦溪:《国学与经学》)“六艺”之道包含了“天地之美”“万物之理”,“六经”义理所呈现的“道”就绝非限于伦理,而是天道、人道的有机统一,只不过它主要表征为人道罢了。

三、殊途同归:六艺之道炳然长存

清楚了“六经”义理的终极性,就可以继续探讨梁教授与刘先生的另一个分歧:“六经”义理需不需要发展,可不可以发展?如前所说,如果我们将先生提出来的这些“论理”误会为“伦理”,毫无疑问,对其进行发展是需要的,也是合法的。先生当然不会认为伦理原则可以千古不易,比如他在《信仰与中国文化的特性》一文中就说:“辛亥革命使得皇帝退位,皇帝没有了,‘三纲’还能继续发用吗?还能用‘君为臣纲’来规范这个社会吗?同样,家庭成员之间的关系也发生了变化,父亲难道可以讲,儿子必须听自己的吗?夫妇之间更不用说,现代的关系是平等的关系,丈夫是妻子的‘纲’的时代,无论如何无法继续了。”(刘梦溪:《我思古人》)伦理原则尤其是具体的伦理规范,必定与时俱进。但问题在于,先生并不认为“六经”义理是单纯的伦理,而是具有终极意义的论理。所以先生回应道,发展“六经”的说法不对,只能说对“六经”进行反复的阐释。

当然确如梁教授所说,阐释者往往会带入自己的东西,形成“六经注我”的局面。但先生也不认为这是在“发展”“六经”:“不同的人对六经作出阐释,就阐释者来说,也是研究六经的一种贡献,但是你不能说发展六经,就像你不能发展《圣经》一样。《圣经》的解释学是一门学问,同样,六经的解释学也是一门包含甚广的学问。你在这个解释里面会有自己的体会,会写出你的创见来。你真正进入六经,你的思想就活起来了,你的学问也变成活的学问了。‘六经责我开生面’嘛。你通过研读六经,会开出很多新的东西。”

这样的思想与信念在先生重点关注的马一浮那里即存在,马一浮提出“六艺该摄一切学术”,便表明他对天下学术本末源流关系的看法,“六经”是本是源,其他一切学术,包括对“六经”的纷纭阐释,都是末是流。不管后世学术如何变化,作为本源的“六经”是不变的,所以马一浮非常笃定地说:“吾敢断言:天地一日不毁,人心一日不灭,则六艺之道炳然常存。”(马一浮著,邓新文注:《〈泰和宜山会语〉〈复性书院讲录〉注》)我们不妨溯诸易理:道之显现“仁者见之谓之仁,知者见之谓之知”(《周易·系辞上》),但不能说仁者或智者发展了道;“天下同归而殊途,一致而百虑”(《周易·系辞下》),不同的阐释是“殊途”“百虑”,但不能说是对“同归”和“一致”的发展。钱锺书论“易之三名”时曾详细阐发“易”与“不易”的辩证统一,并引《赤壁赋》“逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也”,消弭了变与不变的界限。(参见钱锺书:《管锥编》)其类似于禅诗所谓“水流元在海,月落不离天”,即从本源处讲,变化万千中自有恒常者在。钱锺书也指出“道乃百世常新之经”,但道亦有“命”,即在历史进程中有“昌明湮晦”之别,“道之理,百世不易;道之命,与时消长”。(参见钱锺书:《谈艺录》)概言之,后世对“六艺”之道的纷纭阐释,只是“殊途”和“百虑”,只是“道之命”即道在历史进程中的的命运遭际;而“六艺”之道本身即“道之理”,乃是天下的“同归”和“一致”,宜乎百世不易、炳然常存。

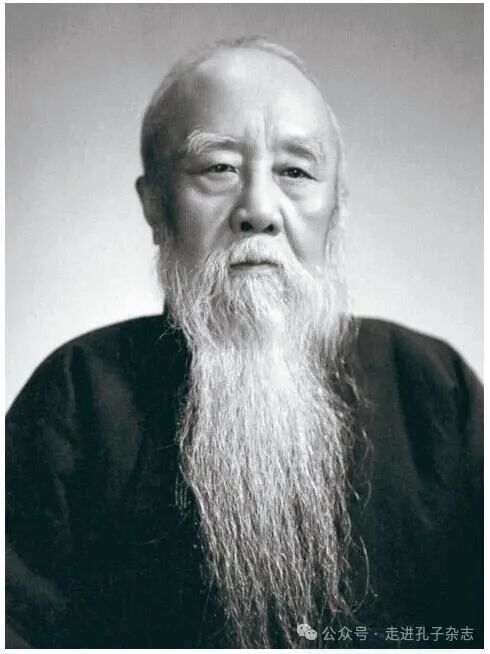

马一浮像

这也涉及“和同”理念。钱锺书所说“东海西海,心理攸同;南学北学,道术未裂”(钱锺书:《谈艺录》),只言及空间层面的贯通。时间层面的贯通,则可易之曰“汉学宋学,道术未裂”。钱锺书后来说:“上下古今,察其异而辨之,则现事必非往事,此日已异昨日,一不能再,拟失其伦,既无可牵引,并无从借鉴;观其同而通之,则理有常经,事每共势,古今犹旦暮,楚越或肝胆,变不离宗,奇而有法。”(钱锺书:《管锥编》)这显然是对孔子所言“自其异者视之,肝胆楚越也;自其同者视之,万物皆一也”(《庄子·德充符》)的推衍,而更显圆融周道。先生《论和同》一文,并没有特别标举出时空两个维度,但他引用的材料实则兼而有之,比如孟子所云“先圣后圣,其揆一也”(《孟子·离娄下》),涉及时间层面,先生阐释说:“亦即古代的大师巨子和后世的大师巨子,他们提出和遵循的思想义理、道德理念的规则,在本质上有相似或相同之处。”(刘梦溪:《国学与经学》)当然,陆九渊“同此心同此理”那段名言,先生更不可能放过,而陆子的表述就全面涉及了“千万世之前”“千万世之后”“东、南、西、北”时空两个层面。小而言之,这些说的是观察的不同角度,是以同的视角去看,还是以异的视角去看;大而言之,则体现出格物境界的高低。所以先生尝反复申说:“只有洞明世事、空诸依傍的大家,能够越纷沓而执一,不为新旧之说所惑。”(刘梦溪:《东塾近思录》)“古今贤哲启示我们,应该透过人类生活的矛盾交错的困扰,看到心理期许的一致性原理,看到不同背后的相同。”(刘梦溪:《国学与经学》)“为学之道,尚同比求异更重要而且深刻得多。”(刘梦溪:《我思古人》)其实我们反观《庄子·天下》,即可明白道术之所以将为天下裂,乃在于“后世之学者,不幸不见天地之纯、古人之大体”(《庄子·天下》);如果我们能真正返归六经之源,“判天地之美,析万物之理,察古人之全”(《庄子·天下》),就会深切体验到“南学北学,汉学宋学,道术未裂”,而无所谓发展不发展的问题了。